Wir beginnen die Herbstsaison wie oft – und immer wieder gern gesungen und gehört – mit der „Krönungsmesse“. Ohne Dienstagprobe stürzt sich der Chor, sommerlich erholt und mit hoffentlich vollem Elan, noch am letzten Augusttag in den gewohnten „Betrieb“. Im September singen wir dann nur noch dreimal: zuerst die Messe in B von Schubert am 7. – Die Messe ist schönes, solides Standard-Repertoire. Am 14. folgt dann nach langer Zeit wieder einmal die Missa in D von Otto Nicolai. – Informatives dazu weiter unten im Text.

Für den 28. haben wir, immer noch in sommerlich-italienischer Leichtigkeit, Puccinis „Messa di Gloria“ angesetzt. Dieses durch und durch italienisch-opernhafte Werk des jungen Puccini hat, auch dank des etwas ausufernden „Gloria“, für das an österreichische Kirchenmusik gewohnte Ohr, einen fast schon exotischen Reiz. Im ersten Halbjahr hat unser Partnerchor die Messe bereits einmal aufgeführt, aber wir finden, zweimal im Jahr kann man das schon machen. Diesmal versuchen wir uns wieder daran – und hoffen, dass unsere Version mit vollem Orchesterklang gefällt.

Martin Filzmaier

Sonntag, 31. August 2025: W. A. MOZART – „Krönungsmesse“

Missa Solemnis in C-Dur KV 317 (1779)

Als Wolfgang Amadeus Mozart aus den Diensten des Salzburger Erzbischofs schied, konnte er 15 vollständige Messen vorweisen. Die „Krönungsmesse“ (KV 317, Messe Nr.14) war im März 1779 komponiert worden.

Sie gehört zur Gruppe der „solennen Messen“ worunter das 18. Jahrhundert eine größere Ausdehnung der Komposition und eine reichere, den festlichen Charakter unterstreichende Instrumentalbesetzung verstand. Zum „Salzburger Kirchentrio“ (zwei Violinen, Instrumentalbass und Orgel) treten daher in dieser Messe Oboen, Hörner, Trompeten, Pauken und (als Chor- und Orchesterverstärkung) Posaunen und Fagott.

Meisterliche Behandlung der Singstimmen und der Instrumente, vollendete formale Gestaltung, klassische Einfachheit und volksliedhafte Melodiebildung haben die Beliebtheit der „Krönungsmesse“ bewirkt. Die feine Kontrapunktik des Werkes weist schon auf den Spätstil der Wiener Zeit.

Der Name Krönungsmesse stammt nicht von Mozart (*1756 in Salzburg, +1791 in Wien), sondern taucht erst 1873 erstmals auf.

Friedrich Wolf (aus dem CD-Booklet)

In der geistlichen Musik Mozarts ist C-Dur die Tonart von immerhin vier größeren Werken, die 1779/80 in Salzburg entstanden – alle nach dortiger Tradition mit gewaltigem Blechbläserapparat orchestriert (im Extremfall drei Posaunen, zwei Hörner und zwei Trompeten). Dazu gehören zwei Vespervertonungen, die Vesperae de Dominica (KV 321) und, berühmter noch, die Vesperae solennes de confessore (KV 339).

Die anderen beiden Werke dieser großen C-Dur-Tradition sind zwei Messen – die „Krönungsmesse“ (KV 317), vermutlich so genannt, weil sie 1790 und 1792 in Frankfurt und 1792 in Prag für die jeweiligen Krönungsfeierlichkeiten verwendet wurde, und die Missa solemnis KV 337.

Die „Krönungsmesse“, Mozarts populärstes Werk dieser Gattung, ist einerseits kraftvoll wie ein symphonisches Werk (das Credo lebt hauptsächlich vom punktierten Rhythmus im 4/4-Takt), andererseits auch wieder rührend zart (so im Agnus Dei, das ein großartiges Solo für Maria-Magdalena Haydn, Michael Haydns Frau, die offensichtlich eine bedeutende Sängerin war und für die Mozart immer hinreißende Musik komponierte, enthält; hier ist auf ganz unheimliche Art das „Porgi amor“ aus Le Nozze di Figaro vorweggenommen).

Zitiert aus: H. C. Robbins Landon „Mozart – Die Wiener Jahre 1781-1791

Als Solisten wirken mit: Monika Riedler, Martina Steffl, Hiroshi Amako und Stefan Zenkl.

Zum Offertorium singt der Chor die Motette „Lobet den Herren“ von Praetorius.

Sonntag, 7. September 2025:

Franz SCHUBERT – „Große Messe in B“ (1815)

Messe in B, D 324 (op. posth. 141), entstanden 1815. Trotz seiner Arbeit als Lehrer komponierte er in diesem Jahr zwei Sinfonien Nr. 2 B-Dur, Nr. 3 D-Dur), zwei Messen (Nr. 2 G-Dur, Nr. 3 B-Dur), die Opern Der vierjährige Posten, Fernando und Claudine von Villabella sowie zwei weitere unvollendete. Dazu kamen das Streichquartett g-Moll, vier Sonaten und einige weitere Kompositionen für Klavier sowie fast 150 Lieder von teilweise beträchtlicher Länge, von denen er manchmal mehrere pro Tag schrieb.

Messe in B, D 324 (op. posth. 141), entstanden 1815. Trotz seiner Arbeit als Lehrer komponierte er in diesem Jahr zwei Sinfonien Nr. 2 B-Dur, Nr. 3 D-Dur), zwei Messen (Nr. 2 G-Dur, Nr. 3 B-Dur), die Opern Der vierjährige Posten, Fernando und Claudine von Villabella sowie zwei weitere unvollendete. Dazu kamen das Streichquartett g-Moll, vier Sonaten und einige weitere Kompositionen für Klavier sowie fast 150 Lieder von teilweise beträchtlicher Länge, von denen er manchmal mehrere pro Tag schrieb.

Besetzung: Sopran-, Alt-, Tenor- und Basssolo, vierstimmiger gemischter Chor, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken, Orgel, Streicher. Ihrer Besetzung nach ist die B-Dur-Messe eher eine feierliche Messe („Missa solemnis“), aufgrund ihrer Aufführungsdauer fällt sie jedoch unter den Typus der „Missa brevis“. Das wiederkehrende Motivmaterial und eine als unangemessen bezeichnete Heiterkeit und Weltlichkeit wurden dieser Messvertonung in einigen Rezensionen vorgeworfen. Wieviel Heiterkeit religiöser Musik ansteht, ist aber ohne Zweifel eine Frage des jeweiligen Zeitgeschmacks und auch des persönlichen Empfindens.

Als Solisten wirken mit: Eva Maria Schmid, Angela Reifenthaler, Daniel Johannsen und Yasishi Hirano.

Zum Offertorium singt der Chor die Motette „Ehre und Preis“ von J. S. Bach.

Sonntag, 14. September 2025:

Otto NICOLAI – Messe in D-Dur (1832)

Die Messe von Carl Otto Ehrenfried Nicolai (9.6.1810-11.5.1849) entstand im August 1832 während eines Aufenthaltes in Posen, wo Nicolais Vater eine Anstellung am Theater gefunden hatte. Sie kam dort am Gedenktag der Kirchweihe, dem 26. August, im Posener Dom zur ersten Aufführung. Eine angestrebte Aufführung in Berlin noch im selben Jahr kam nicht zustande.

1844 überarbeitete Nicolai in Wien die Messe grundlegend. In der neuen Fassung erklang sie dort erstmals am 27. April 1845 in der Hofburgkapelle unter Leitung von Ignaz Aßmayer, und Nicolai erhielt ein Honorar von 100 Gulden.

Am 15. August 1846 dirigierte Nicolai seine Messe im Dom von Raab/Ungarn auf Bitte des dortigen Bischofs.

Franz von Hilleprandt ermöglichte dem Komponisten eine Aufführung am 13. Juni 1847 im Salzburger Dom; aus Dankbarkeit überließ Nicolai dem Mozarteum danach das komplette Aufführungsmaterial.

Ein letztes Mal führte Nicolai seine Messe am Weihnachtstag 1848 in der Hedwigskirche in Berlin auf.

Da Nicolai es nicht geschafft hatte einen Verleger für seine Messe zu interessieren, blieb sie bis ins 20. Jahrhundert ungedruckt. Die Posener Partitur und das Berliner Material mit der Fassung letzter Hand gingen im Zweiten Weltkrieg verloren, sodass heute zumeist die Salzburger Fassung zur Aufführung kommt.

Um die musikalischen Teile der Liturgie zu vervollständigen, komponierte Nicolai als Ergänzung zur Messe noch lateinische Gradualia und Offertoria, beispielsweise 1846 sein „Salve Regina“ op. 39. Die vom Komponisten herrührende Nr. 1 suggeriert die Existenz weiterer Messvertonungen Nicolais; dies blieb jedoch sein einziges Werk dieser Gattung.

Am 11. Mai 1849 nachmittags verstarb Nicolai an einer Hirnblutung. Die Nachricht, dass die Preußische Akademie der Künste ihn zum ordentlichen Mitglied gewählt hatte, hat ihn nicht mehr erreicht. Der König selbst hat den Trauergottesdienst besucht und den Sarg in seiner Kutsche zum Dorotheenstädtischen Friedhof II in der Liesenstraße überführen lassen, wo er beerdigt wurde.

Die einzige erhaltene Messe Nicolais ist einer seiner wichtigsten Beiträge zur Kirchenmusik. Sie zeichnet sich durch ihre abwechslungsreiche Anlage sowie die gute Sanglichkeit aus. Damit bietet sie vielen Chören eine echte Alternative für Messen im Gottesdienst. Die Carus-Urtext-Ausgabe gibt die letztgültige Wiener Fassung dieser heiteren Festmesse wieder.

Orchester: 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Trompeten, 2 Hörner, Pauken, Streicher (Violine I u. II, Bratsche, Cello, Kontrabass)

Aus Wikipedia

Solist*en sind Cornelia Horak, Angela Riefenthaler, Hiroshi Amako und Yasushi Hirano.

Zum Offertorium singt der Chor „Locus iste“ von Anton Bruckner.

Sonntag, 28. September 2025:

Giacomo PUCCINI – „Messa di Gloria“ (1880)

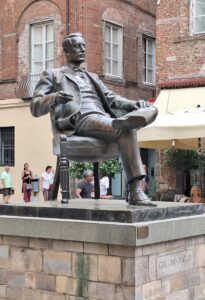

Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini war ein italienischer Komponist und Vertreter des Verismo in seinem musikalischen Werk. Geboren am 22. Dezember 1858, in Lucca, Italien, verstorben am 29. November 1924 in Brüssel.

Giacomo Puccinis Messa a quattro voci (die heute unter dem Namen „Messa di Gloria“ bekannt ist) ist eine Messe für Orchester und Chor sowie solistischem Tenor und Bariton. Das mehrsätzige Werk ist eine vollständige Vertonung des Messordinariums.

Puccini kam aus einer Kirchenmusikerfamilie und komponierte die Messa als Abschlussprojekt seines Studiums am Istituto Musicale Pacini. Die Uraufführung fand in Lucca am 12. Juli 1880 statt. Das Credo wurde 1878 geschrieben und war von Puccini ursprünglich als eigenständiges Werk konzipiert worden. Das vollständige Manuskript der Messa wurde von Puccini nie veröffentlicht, und obwohl das Werk bei der Uraufführung erfolgreich war, war es bis 1952 nicht wieder zu hören. Eine erste Darbietung gab es dann wieder in Chicago und dann in Neapel. Allerdings verwendete Puccini Material der Messa in anderen Zusammenhängen. Die Musik des Agnus Dei wurde in seiner Oper „Manon Lescaut“ und das Kyrie in „Edgar“ verwendet.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs erwarb Dante Del Fiorentino eine alte Kopie der Handschrift bei der Familie Vandini in Lucca, die er für das Original hielt. Die Originalhandschrift selbst gehört der Familie Puccini, und sie wurde von seiner Tochter an Ricordi, Puccinis Verleger, verschenkt. Es kam zu einem Streit über die Rechte, der schließlich durch die Aufteilung der Rechte zwischen Ricordi und Mills Musik, dem Verlag des Fiorentino-Skripts, gelöst wurde. Die musikalische Qualität, der Schwung und die Frische dieses Jugendwerkes sicherten dem Werk – nach seiner Wiederentdeckung im Jahre 1952 – eine stetig wachsende Beliebtheit.

Das Werk gibt uns Einblick in die Kraft, die Puccini in seinen nachfolgenden Opernkompositionen zum Ausdruck bringen würde: pastorale Melodien, die sich zu überwältigenden Höhepunkten, frenetische Fugen, feierlichen und triumphalen Episoden entwickeln. Die Struktur folgt den fünf Teilen des Ordinariums der katholischen Messe.

Kyrie

Die Einleitung der Streicher präsentiert zwei Themen, eines zart, das andere eindringlich. Nach dem Einsetzen des Refrains gesellen sich die Holzbläser (Klarinetten, Fagotte, Flöte, Oboen) zu den Streichern und nehmen das Anfangsthema wieder auf. Das „Kyrie eleison“ verwendet das erste Thema und der Chor führt es zweimal als Kanon auf. Das „Christe eleison“ wird zum zweiten Thema gesungen und besonders von der Pauke getragen. Das zweite Thema mündet dann in einem kurzen Schluss für das Orchester.

Gloria

Hier beschäftigt sich Puccini mit harmonischen Tonleitern, Chromatismen, Synkopen, Fugen und Chorälen; es ist der größte Abschnitt der gesamten Komposition. Das Gloria beginnt mit einem lebhaften und leichten Thema, das den Frauenstimmen im Pizzicato der Streicher anvertraut wird, zu dem die Holzbläser hinzukommen. Dann treten die Männerstimmen ein und der Chor wird vom gesamten Orchester unterstützt. „Et in terra pax“ markiert einen Tempowechsel, Andante, und die Stimmung wird gefasster. Kurze Einsätze von Blechbläsern und Holzbläsern führen zum „Gratias agimus“, einer Arie für Tenor, deren Melodie von der Flöte verdoppelt wird. Auf eine kurze Reprise des „Gloria in excelsis“ folgt „Domine Deus, Rex coelestis“ mit Chor im pianissimo. „Qui tollis peccata“ wird majestätisch von den Chor-Bässen vorgetragen und dann vom gesamten Chor im fortissimo wiederholt. Das „Quoniam tu solus Sanctus“ wird vom den Hörnern, Fagotten, Posaunen und Trompeten prächtig unterstützt. Im Schluss zeigt Puccini sein Können als kontrapunktischer Spieler. Das Gloria endet mit einer kraftvollen Fuge in 220 Takten über „Cum Sancto Spiritu“, deren Thema sich vom Anfangsthema ableitet.

Credo

Dieser Abschnitt ist auch sehr entwickelt. Der Anfang ist im fortissimo, der Chor wechselt monorhythmische Episoden mit kontrapunktischen Wechseln. Auf die Arie für Tenor, „Et incarnatus est“, mit dezenter Begleitung durch Chor und Orchester, folgt das „Crucifixus“, ein Funebre-Adagio. „Et resurrexit“ ist ein vom Chor gesungenes Fugato; die Atmosphäre erinnert eher an das Jüngste Gericht als an die Auferstehung selbst. Die letzten Teile des Credos bestehen aus einer kurzen Orchesterüberleitung, gefolgt von Antworten des Chores auf die Trompetenrufe und einem Fugato, in dem das abschließende „Amen“ kaum vernehmbar ist.

Sanctus – Benedictus

Kleiner Abschnitt, im Gegensatz zu den vorherigen. Die Musik des Sanctus ist nicht feierlich, sondern süß und zart; Episode im fortissimo über den Vers „pleni sunt“. Das Benedictus ist eine streichelnde Arie für Bariton, gefolgt von einem fortissimo-Osanna durch den gesamten Chor. Der Schluss wird dem Orchester im pianissimo anvertraut.

Agnus Dei

Noch kürzer ist der letzte Teil der Messe. Die beiden Solisten wechseln sich mit dem Chor in einem eleganten, bescheidenen Stück mit einem vergänglichen Schluss ab.

Das Orchester besteht bei uns aus Streichern (6 1.Violinen, 5 2.Violinen, 3 Violen, 3 Violoncelli, 2 Kontrabässe), Holzbläsern (3 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte), Blechbläsern (2 Hörner, 2 Trompeten, 4 Posaunen) und Schlagzeug (Pauken).

Dauer der Musik: 45 Minuten

Text: https://diesisebemolle.wordpress.com/2021/10/17/giacomo-puccini-messa-di-gloria/

Folgende Solisten musizieren mit uns: Stephen Chaundy und Klemens Sander.

Vorankündigung: